La partida del expresidente Alberto Fujimori salda una de las etapas más difíciles en la historia del país, como fue la década de los 90, marcada por la derrota del terrorismo, la estabilidad económica que dejó atrás la hiperinflación, pero que tuvo como costo el autoritarismo, la corrupción y una sociedad dividida en torno a su figura y su legado.

Eduardo García Zúñiga

Periodista

Y esa división perdura hasta ahora, entre sus partidarios que ensalzan su figura, al considerar que salvó al país del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, y el colapso económico del primer gobierno de Alan García (1985-1990), y los que recalcan que fue un autócrata que gobernó con mano dura y que cometió graves violaciones a los derechos humanos.

Fujimori, de 86 años, falleció el miércoles en la casa de su hija Keiko, su heredera política, apenas nueve meses después de haber abandonado el penal de Barbadillo, donde estaba recluido a 25 años de prisión, luego de que el Tribunal Constitucional reconoció la validez del polémico indulto que le concedió el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017 por razones humanitarias.

El Chino, como lo apodaron los peruanos, a pesar de ser descendiente de japoneses, irrumpió en la política peruana en 1990, con un pequeño partido, Cambio 90, ajeno a las grandes organizaciones políticas, como el partido Aprista, Acción Popular y la entonces Izquierda Unida, con el que sorpresivamente se hizo del poder, derrotando nada menos que al laureado escritor Mario Vargas Llosa, años después premio nobel de Literatura.

Apenas un mes después de su mandato, su gobierno dio lo que entonces se bautizó como el “fujishock”, un descomunal ajuste económico que elevó por las nubes el precio de los productos de primera necesidad, teniendo como único consuelo la recordada frese “Que Dios nos ayude”, en boca de su ministro de Economía Juan Carlos Hurtado Miller.

“Disolver, disolver”

Fujimori dio un golpe de Estado el 5 de abril de 1992 con el apoyo de las Fuerzas Armadas que lo llevó a asumir todos los poderes del Estado, luego de cerrar el Congreso e intervenir el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales.

Tras la presión de países y organismos internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA), el gobernante convocó a un Congreso Constituyente que promulgó en 1993 una nueva Constitución Política, que aún está vigente, y con la que pudo reelegirse.

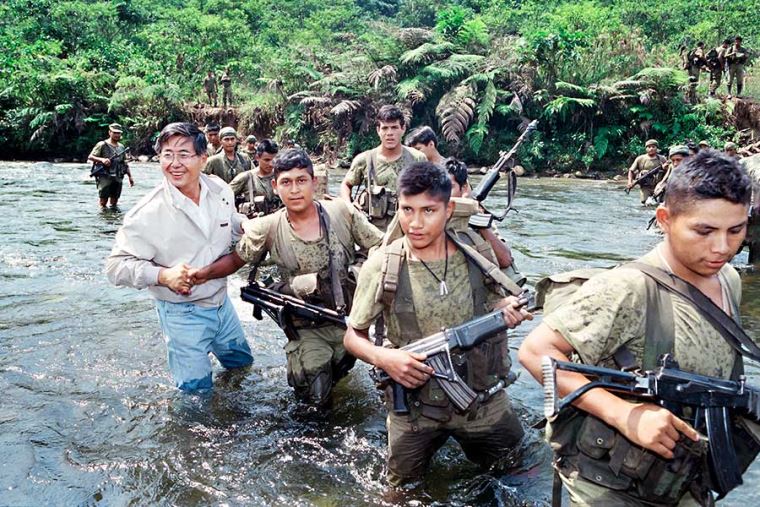

En 1995, en vísperas de las elecciones generales, en la que derrotó a otro ilustre peruano, como fue el ex secretario general de la Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, ya fallecido, Fujimori tuvo que enfrentar un nuevo conflicto armado en la frontera con Ecuador, el Conflicto del Alto Cenepa, por los recurrentes reclamos ecuatorianos de tierras pertenecientes al Perú.

Hábilmente, el Chino convirtió un conflicto militar en una negociación diplomática, con la participación de Estados Unidos, Argentina, Chile y Brasil, los países garantes, que desembocó en un nuevo y definitivo tratado de paz con el Ecuador, que se firmó en Brasilia en 1998.

Este acuerdo permitió cerrar definitivamente la frontera entre los dos países, abriendo una nueva etapa de integración y hermandad, que perdura hasta ahora, teniendo como único costo para los peruanos el kilómetro cuadrado entregado en Tiwinza a Ecuador, como propiedad y sin soberanía.

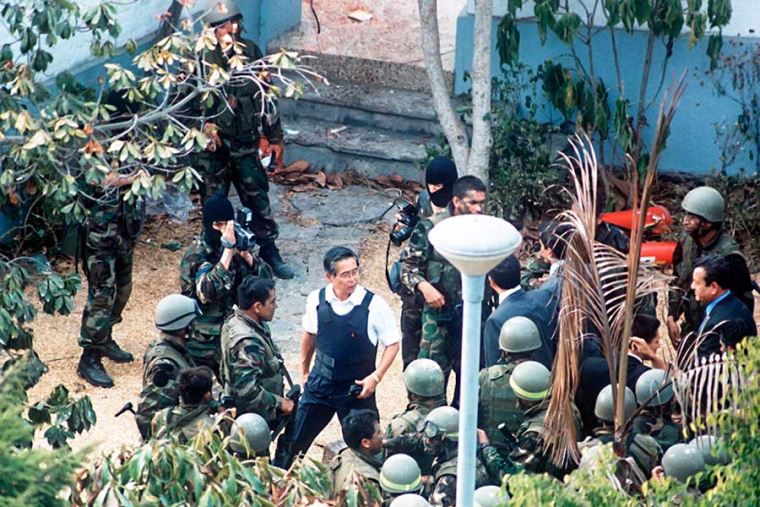

Dos años antes de la firma del acuerdo de paz, en diciembre de 1996, el ingeniero tuvo que enfrentar la toma de la residencia del embajador del Japón en Lima por parte de un comando del MRTA, con cientos de rehenes en su interior, pero al final quedaron 72 cautivos.

Después de casi cinco meses de infructuosas negociaciones, finalmente el 22 de abril de 1997 el gobierno peruano ejecutó la operación Chavín de Huántar, considerada una de las operaciones militares más exitosas de la historia, para rescatar a 71 rehenes, con el saldo de un rehén fallecido, dos bajas militares, y todo el comando terrorista muerto en acción.

Paradójicamente, el triunfo de Fujimori con Chavín de Huántar fue el inicio de su debacle. Sus disputas con sus otros dos socios en el poder, su asesor Vladimiro Montesinos y el general Nicolás Hermoza, máximo jefe militar, por la vanidad de apropiarse de la operación militar, y su obsesión con la tercera reelección, motivó el rechazo de la población y la pérdida de apoyos.

El resto es historia conocida: la ley de interpretación auténtica, la destitución de los magistrados constitucionales que se opusieron a la norma y unas elecciones cuestionadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) pusieron a Fujimori al borde del precipicio.

Con la difusión, en setiembre del 2000, de un video en el que se veía a Montesinos entregando dinero al entonces congresista Alberto Kouri se vio obligado a anunciar que iba a convocar a nuevas elecciones, a las que aseguró que no se presentaría.

Dos meses después, escapó del país y renunció a la Presidencia mediante un fax enviado desde Japón, donde permaneció hasta el 2005, cuando viajó a Chile, que lo extraditó al Perú en el 2007.

Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por la matanza de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), y tenía en trámite un tercer proceso judicial por la matanza de estudiantes en el denominado caso Pativilca, aparentemente por el grupo Colina, pero ocurridos durante su mandato.

Con su muerte corresponderá ahora a la historia juzgar lo bueno y lo malo que aportaron al país sus diez años de gobierno, en la serenidad de los claustros académicos y alejados de las disputas ideológicas y políticas de la calle. Descansa en paz.